|

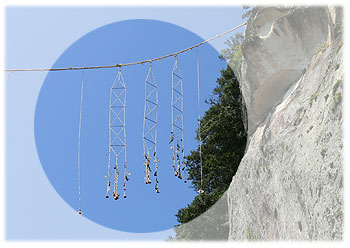

世界遺産花の窟から掛けられたお綱に吊るされた、縄で編んだ3本の幡(はた)のことを「三流(みながれ)の幡」といいます。

江戸時代後期の郷土誌「紀伊続(しょく)風土記」には、かつて、毎年花の窟の祭りの日に、朝廷から「錦(にしき)の幡」が献上されていたものが、ある年、熊野川の洪水によって流されて以来途絶えてしまい、土地の人がその代わりに縄で編んだ「三流の幡」を飾るようになったと記されています。

「花の窟 錦の御幡献上行列」は、花の窟に「錦の幡」が献上される様子を

120人もの華やかな平安行列を通じて今に再現しようとするものです。

|

|

| 実施日程 |

平成24年10月21日(日)午後〜

※雨天の場合は、屋内での写真撮影等に変更になることがあります。(予定)

|

| 行列経路 |

産田神社〜熊野市歴史民俗資料館〜花の窟神社世界遺産〜七里御浜世界遺産

|

|

「花の窟 錦の御幡献上行列」に参加しませんか!?

元タカラジェンヌ 夢輝のあさん(イザナミノミコト役)、や花の姫と一緒に日本書紀に書かれている有馬の村を歩きませんか。

若干名追加募集いたします。

詳しくは募集要項をご覧ください。(2012.6.30更新)

7月31日(火)締め切り

募集要項は、こちらをご覧ください。

|

|

会場運営係、衣装制作係など興味のある方、お手伝いしていただける方を募集します。 |

|

|

|

| 三流の幡とは・・・・・・・ |

|

花の窟から掛けられたお綱に吊るされた、縄で編んだ三本の幡のこと。 花の窟から掛けられたお綱に吊るされた、縄で編んだ三本の幡のこと。

三流の幡の意味は…イザナミノミコトの子どものアマテラス、ツクヨミ、スサノオから、イザナミノミコトへのお供えだと言われいてます。

|

| 紀伊續風土記によると・・・・・ |

|

昔は祭日には 紅の綱錦の幡金銀にて花を作り散し火の祭と云ひしとあり

土人いふ錦の幡は毎年 朝廷より献し給ひしに

何れの年にか熊野川洪水にて其幡を積みたる御舟破れしかは

祭日に至俄にせんすへなく縄にて幡の形を作りしと

そ其後錦の旗の事絶えて縄を用ふ

|

|

| 花の窟活性化地域協議会について |

| 設立目的 |

世界遺産「花の窟」を生かした地域おこし

|

| 設立時期 |

平成20年9月1日 |

| 主な活動内容 |

花の窟活性化施設への参画にむけて

花の窟 錦の御幡献上行列の実施

|

|

| お問い合わせ |

主催:花の窟活性化地域協議会

お問い合わせ:090-2686-0899(担当:和田)

協賛・後援の協力団体も募集中です。

|

|

|

|

|